導入事例

【介護×教育研修×メタバース】認知症を「体験」しケアの質を向上|静岡大学 共同研究事例

認知症ケアには、患者の感覚や行動を深く理解する姿勢が欠かせません。これまでの教育は、言葉や資料だけに頼ることが多く、伝えきれない部分もありました。アルファコードは、静岡大学様と共同で認知症患者の体験をメタバース上で再現する教育プログラムを開発し、2023年3月に石川県加賀市で開催された体験会で高い評価を得ました。

サマリー

・概要: 認知症患者の視覚や聴覚の異常を仮想空間で疑似体験する教育プログラム。

・導入前の課題: 言葉や資料だけでは患者の感覚を完全に理解するのが困難で、ケアの質向上に課題があった。

・導入後の効果: 体験者が認知症患者の立場を実感し、ケアに対する理解と行動変容を促進。

認知症ケアの現場における課題

認知症の方は、現実には存在しないものが見えたり、視覚や聴覚に異常を感じたりすることがあります。例えば、「スープに虫が浮いて見える」「飲み物の中に人の顔が見える」「形や大きさを正しく認識できない」といった体験です。しかし、こうした感覚を介護職員や医療職員が十分に理解するのは難しく、ケアの質を向上させる上で課題となっていました。従来の教育は想像を基にした学習が中心であり、実践的な理解に結びつきにくい状況がありました。そうした課題を受けて、認知症 メタバース体験プログラムの開発が進められました。

メタバース技術がもたらす「体験」の価値

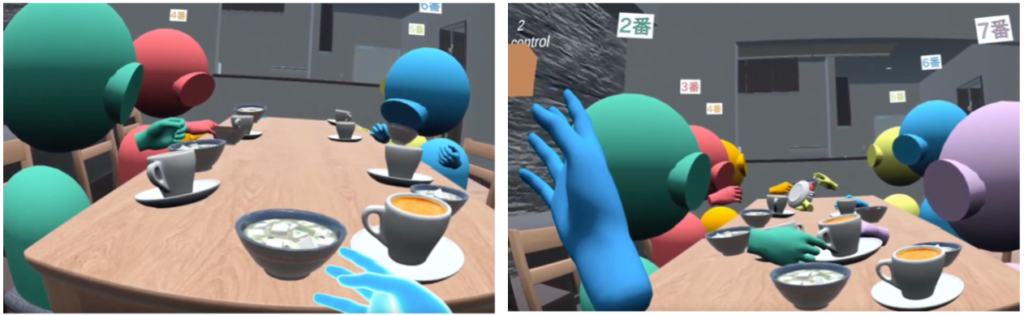

2023年3月に実施された石川県加賀市でのPX(Patient eXperience)体験会では、介護・医療職員向けに「VRider COMMS(ブイライダーコムズ)」を使用した認知症 メタバース体験プログラムが導入されました。このプラットフォームは、インターネット回線を必要とせず、通信遅延も最低限なメタバースソリューション『VRider COMMS(ブイライダーコムズ)』を基に開発されました。同時に30人以上が接続可能で、体験者はVRゴーグルを着用することでメタバース内での活動が行えます。

認知症 メタバース体験プログラムでは、「スープの上に虫が見える」「飲み物の中に人の顔が見える」「形や大きさの認識が歪む」といった状況を再現し、体験者は自分が認知症の患者の立場に立って感じることができました。実際に体験することで、介護者は「なぜ食事を拒むのか」「なぜ普段通りに動けないのか」が自然とわかるようになりました。これまでの知識では得られなかった感覚的な理解が、生まれています。

「VRider COMMS」について見る→インターネット不要のメタバース「VRider COMMS」

▲スープに虫が浮いて見えたり、飲み物の水面に人の顔が見えたりする認知症の幻視を体験できる。

認知症 メタバース体験プログラムの事例と成果

2023年3月に石川県加賀市で実施された認知症 メタバース体験プログラムでは、24人の介護・医療職員が「VRider COMMS」を通じて認知症の世界を体験しました。体験者は、「認知症の方がどのように世界を見ているのか」「なぜ普通の行動ができないのか」をリアルに体験することができ、ケアに対する理解が深まりました。

参加者の声:

・「あんな風にしっかり見えているとすると(スープの上に虫)、やっぱり食べられないですよね。」

・「あの方は実はこう見えていたのかもしれないと感じました。」

・「これまで言葉だけではわからなかったことを、VRで体験できたことで、ケアに役立てられると思いました。」

この体験会は、認知症への理解を深めるきっかけとなり、実際のケアにも良い変化がありました。

教育現場にとっても、価値のある取り組みだったと言えるでしょう。

認知症ケアにおける未来の展望

厚生労働省によると、2025年には認知症患者が700万人を超えると予測されています。アルファコードの提供するメタバースプラットフォームは、認知症ケアの質向上だけでなく、一般の人々にも認知症を理解する機会を提供する可能性を秘めています。PX体験プラットフォームで再現できる『認知症の心身機能障害』と『メタバース内の生活空間』を拡充することで、介護職、医療職に限らず多くの方々に、認知症をもつ人への理解とケアについて学んでいただけるよう努めてまいります。

今後、メタバース技術はさらなる拡充が期待され、介護・医療現場だけでなく、教育や地域活動においても広く導入されるでしょう。こうした技術は、ケアの質を高めるだけでなく、認知症とともに生きる人や、その家族にやさしい社会づくりにもつながっていきます。

お問い合わせ CONTACT

資料請求 DOWNLOAD